零售競爭演進規(guī)律及發(fā)展趨勢透析(上)

出品/聯(lián)商專欄

撰文/王斌

判斷一家商場生意的好壞,主要是通過銷售漲跌來判斷。但若非經(jīng)營者,一般很難掌握詳實準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。因此,最直觀的方法就是到現(xiàn)場去觀察。如果熙熙攘攘、川流不息,往往意味著生意還不錯;如果客流稀少、陳列凌亂,很有可能已到了日薄西山的地步。

俗話說:外行看熱鬧,內(nèi)行看門道。作為業(yè)內(nèi)人士,應(yīng)該如何看待零售業(yè)“你方唱罷我登場”的興衰起落?幸存者是跟著一起卷,至死方休?還是干脆躺平,被動出局?相信沒有人會甘心被競爭所淘汰,可市場卻又是如此無情,客觀規(guī)律不以人的意志為轉(zhuǎn)移,若不能準(zhǔn)確識變應(yīng)變,就很容易出現(xiàn)戰(zhàn)略決策失誤,從而導(dǎo)致企業(yè)最終折戟沉沙。

本文試圖從不同主體的視角出發(fā)進行剖析,通過多主體間的多次迭代博弈分析,以探尋零售競爭演進規(guī)律及發(fā)展趨勢。

一、實體主導(dǎo),渠道為王(1990年初至2003年)

1978年之前,國內(nèi)消費品市場總體處于供不應(yīng)求的狀況,百貨店是商品流通和分配最重要的渠道。在此階段,商場無需開展促銷活動,工廠生產(chǎn)什么,商場就賣什么,排隊搶購時常可見。

自十一屆三中全會以來,商品供應(yīng)逐漸豐富起來,消費品市場慢慢由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變。特別是1992年之后,商品短缺現(xiàn)象基本消失(1993年取消票證),商場為促進業(yè)績提升,開始推出打折贈券促銷活動,并在廣告的推波助瀾下,迅速進入完全市場競爭的狀態(tài)。

在此階段“渠道為王”,商場“門難進、臉難看、話難聽”的現(xiàn)象普遍存在,大商場“朝南坐”、“供零關(guān)系”惡化一度引起社會的高度關(guān)注。“品牌之間”、“品牌與商場”、“商場之間”以及“顧客與商場”進行著相互影響又相互促進的利益博弈。

1、品牌之間

處于供應(yīng)鏈上游的品牌商,通過設(shè)計、生產(chǎn)等環(huán)節(jié),將各類原材料轉(zhuǎn)化為滿足人們?nèi)粘I钚枨蟮母黝惿唐罚⒁宰誀I、經(jīng)銷或代銷等不同方式,在各種面向顧客的渠道開展銷售。為取得競爭優(yōu)勢,品牌會從定位理論出發(fā),選擇各自的核心目標(biāo)客群,并從品質(zhì)、價格、形象、店裝等方面著手,以盡量獨特的形象占領(lǐng)顧客心智,使自己能在無數(shù)同類品牌中凸顯出來,并獲得顧客的青睞。

隨著生產(chǎn)端的優(yōu)勝劣汰,國內(nèi)供應(yīng)鏈能力整體提升,中國逐步成為“制造大國”,并向著“制造強國”快速邁進。由此,品牌的內(nèi)在品質(zhì)差異日趨縮小。當(dāng)需求旺盛時,品牌之間會保持默契,大家不是通過貿(mào)然發(fā)起“價格戰(zhàn)”來搶占市場,而是采取大規(guī)模連鎖的方式,將門店數(shù)量優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為銷售規(guī)模優(yōu)勢,進而帶來進貨批量優(yōu)勢,從而對生產(chǎn)端的廠家形成更強的議價權(quán),希望在零售價格波動不大的情況下,盡可能降低生產(chǎn)成本,獲得更多“單件利潤”。

在銷售上升與成本下降的“雙引擎”驅(qū)動下,品牌呈現(xiàn)良性成長,一些營銷意識強的品牌會通過邀請明星代言、贊助比賽等方式,進一步強化獨特形象,走向差異化競爭的發(fā)展道路。

此時,品牌之間的競爭烈度不大,單一品牌賺錢難度也不大。但要把品牌規(guī)模做大,需要以門店數(shù)量來積累市場規(guī)模,不僅時間長、還需要重投入的店鋪裝修和人員配置。

由于改革開放激發(fā)的巨大動力,宏觀經(jīng)濟連續(xù)多年保持了高速增長態(tài)勢,即便市場競爭日趨激烈,但仍然吸引了大批優(yōu)秀企業(yè)家投身市場經(jīng)濟的創(chuàng)業(yè)大潮。在他們的帶領(lǐng)下,創(chuàng)立了許多至今仍耳熟能詳?shù)膰a(chǎn)品牌,如:海爾、格力、比亞迪、吉利、百麗、千百度、比音勒芬、雅瑩、李寧、波司登……并在與外資品牌的激烈競爭中逐步站穩(wěn)腳跟,成為國內(nèi)消費品的主力軍。

價格戰(zhàn)之前:信息不透明、不對稱,或者市場供不應(yīng)求時沒有品牌會主動挑起價格戰(zhàn)。

2、品牌與商場

1998年下半年開始,國家實行住房分配的貨幣化改革,并在2001年的第十個五年計劃中首次提出了“城鎮(zhèn)化”概念,由此帶來房地產(chǎn)的高速發(fā)展,與此相關(guān)的上下游60多個行業(yè)也進入黃金發(fā)展期,零售消費需求同步呈現(xiàn)出高度景氣。

在此之前,地段好、客流大的中心城區(qū)商場已掌握了最具話語權(quán)的流通渠道。品牌為入駐這些商場,往往需要托熟人打招呼。借助市場優(yōu)勢地位,商場開始設(shè)置名目繁多的各類費用。并在此過程中就扣率、保底及結(jié)算周期等重要商務(wù)條件與品牌討價還價,但總體來說商場始終處于上風(fēng)。

品牌入駐商場后,雙方焦點集中到如何提升銷售額上來,都希望通過大力促銷吸引更多顧客到店并轉(zhuǎn)化為銷售。顧客到店后,品牌通過市場定位、商品品質(zhì)、促銷活動及人員推銷等各種手段力爭讓顧客買單。影響交易額大小的因素中,重點會關(guān)注“轉(zhuǎn)化率、連帶率和商品單價”等關(guān)鍵指標(biāo)。顧客在消費能力、消費意愿和消費偏好等綜合因素影響下,作出是否買單的決定。

即:銷售額=客流量*轉(zhuǎn)化率*客單價,其中:客單價=連帶率*商品單價

但隨著城鎮(zhèn)化率不斷提高,商業(yè)地產(chǎn)開始大量進場,零售渠道格局悄然發(fā)生變化,原有中心城區(qū)的商場客流被社區(qū)購物中心截流,業(yè)績出現(xiàn)停滯不前甚至下滑。在渠道有了更多選擇的情況下,品牌一改之前對商場言聽計從的作風(fēng),開始對將要入駐的商場進行考察比較,不但要求客流充沛,還要考慮定位和形象與品牌自身是否匹配,品牌的商務(wù)條件議價能力顯著增強。那些陳舊老化、觀念落后的商場明顯感覺生意不好做了。

第一輪價格戰(zhàn),一家商場率先打破價格平衡,促銷刺激消費,顧客在價格吸引下,增加了消費,商場可通過定位予以區(qū)隔。

3、商場之間

市場供求關(guān)系在上世紀(jì)90年代中后期發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變,即由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場。商場業(yè)態(tài)迅速出現(xiàn)分化,國外銷售模式和商場布局引入國內(nèi)市場,百貨店失去了標(biāo)準(zhǔn)品類的銷售優(yōu)勢。

首先是食品和日用小商品退出。在上海,以聯(lián)華、華聯(lián)為代表的標(biāo)超連鎖化發(fā)展,全國各地也先后出現(xiàn)類似的標(biāo)超連鎖企業(yè),并成長為區(qū)域乃至全國性行業(yè)龍頭。隨后,以家樂福、麥德龍、沃爾瑪及大潤發(fā)等為代表的外資連鎖型大賣場又以其品種豐富、價格實惠、品質(zhì)可靠搶占市場,逐步替代標(biāo)超而成為百姓日常生活最重要的商品供應(yīng)渠道。

其次是家電類全面退出。以蘇寧、國美、三胞、五星等為代表的大型專業(yè)家電連鎖店一時風(fēng)光無二,以強勢促銷和極具沖擊力的整版報紙廣告吸引著八方來客,讓本想以價格聯(lián)盟采購并銷售家電的各大百貨店潰不成軍。

再者是以萬達、龍湖等為代表的購物中心高速批量開業(yè),零售格局發(fā)生根本性變化,除了市中心的老牌優(yōu)質(zhì)百貨店,體量不大、經(jīng)營不善的百貨店已處于劣勢地位。

在業(yè)態(tài)快速分化的市場環(huán)境下,存量商場開啟了極其慘烈的搏殺,最直接表現(xiàn)就是節(jié)假日或周年慶期間的各類大促,“口號叫得越響,折扣打得越狠,顧客到店人數(shù)越多”似乎成為屢試不爽的招數(shù)。促銷力度從最開始的“200減40”(8折),逐步升級到“滿200減100”或“滿200送200”(5折)甚至“滿100減60”(4折)的超強促銷,偶爾還有商家會以通宵營業(yè)為由頭,進一步加大買贈力度,激發(fā)顧客消費熱情。

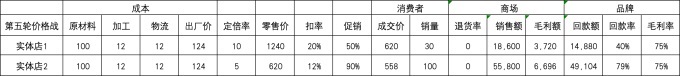

在愈演愈烈的促銷戰(zhàn)推動下,商場必然要求品牌配合參加促銷活動,并有不斷提升促銷力度的沖動,絕大部分品牌在商場強勢壓力下不得不卷入混戰(zhàn)。在促銷折扣力度越來越大的情況下,品牌會考慮如何保持既有回款金額。由于商品成本短期內(nèi)無法明顯下降,因此品牌只能通過提高“定倍率”,即提高商品零售價來對沖商場促銷力度的不斷提升。幾輪大促下來,商品零售標(biāo)牌價格已是之前的翻倍甚至數(shù)倍,顧客進入商場時目光所及都是高價商品,不免感嘆:商場的價格實在太貴了,不打折根本買不起!

第二輪價格戰(zhàn),商家均跟進同樣的促銷力度,進一步刺激消費,但邊際效益遞減,在同等促銷力度的條件下,商場進一步比拼環(huán)境、服務(wù)、定位。

第三輪價格戰(zhàn),一家商家再度將促銷力度升級,促銷進一步刺激消費;顧客在更低的價格吸引下,再次增加了消費,商場之間的定位區(qū)隔被打破。

即:成交價=商品成本*定倍率*折扣率

(1990年代中期,專業(yè)店及大賣場未出現(xiàn)前,太平洋百貨的臺式促銷,勤進快銷)

4、顧客與商場

雖說商家之間的“戰(zhàn)爭”打得火熱,但購買與否的最終決定者還是顧客。由于年齡、職業(yè)、收入、文化背景及居住區(qū)域等因素綜合影響,顧客滿足基本生存后的需求開始日益多元。同時,受購買力不同的影響,不同層次顧客的消費側(cè)重點也不同,但價格始終是影響購買決策的核心因素。

顧客與商場就價格產(chǎn)生了“看誰先眨眼”的博弈。受新入局商場越來越多,生意越來越難做的影響,商場總是最先眨眼的那個。顧客在摸清這個規(guī)律后,不但養(yǎng)成了堅持等商場打折促銷的習(xí)慣,還會線下試樣線上下單,讓商場進一步淪為“試衣間”。顧客的“品牌忠誠度”日漸消退,“價格忠誠”現(xiàn)象日益突出。如此循環(huán)往復(fù),“不打折不買,打折也不一定買”的消費定式基本形成。

任何促銷都會隨著時間呈現(xiàn)邊際效益遞減,“不打烊”、“年終大促”等促銷利器漸成“雞肋”。顧客對商場零售價虛高的負(fù)面評價越來越多,參與商家大促的熱情持續(xù)衰減。一旦促銷口號出現(xiàn)無法招攬顧客導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)下滑之時,品牌就會乘虛而入,紛紛提出下調(diào)扣率或其他商務(wù)條件的要求,否則就要撤柜離場(威脅策略)。

進入此階段,商場利潤跌幅將明顯超出銷售跌幅,加上勞務(wù)支出等各類經(jīng)營費用剛性增長,許多商場進入微利甚至虧損期。而競爭壓力又進一步推動營銷費用等各類經(jīng)營成本攀升,既有商業(yè)格局重組已不可避免。

第四輪價格戰(zhàn),商家均再度將促銷力度升級,形成市場共同繁榮,但邊際效應(yīng)遞減;顧客在競爭中形成了“不打折不買”的心態(tài),商場進入惡性循環(huán)。(促銷謬誤)

第五輪價格戰(zhàn),專業(yè)店強制品牌商降價,明顯低于實體店的促銷后價格,顧客被低價吸引,持續(xù)流出,導(dǎo)致某些商品大類退出百貨店。(逆向選擇)

(以蘇寧、國美為代表的專業(yè)店,以家樂福、大潤發(fā)為代表的大賣場,規(guī)模經(jīng)濟)

二、電商突起,換道超車(2003年~2016年)

1994年4月20日,中國在一根64K國際專線的連通下正式接入因特網(wǎng)。1997年網(wǎng)易成立,1998年騰訊、搜狐、新浪、京東先后成立。1999年,幾家開通不久的中文網(wǎng)站在北京、廣州、上海三地按照不同網(wǎng)齡不同年齡段,采取網(wǎng)上報名、網(wǎng)上投票的方式推選出12人,在三地交叉進行測試,簡單來說就是關(guān)在主辦方提供的封閉小屋,每人有1500元電子貨幣(一卡通)和1500元人民幣現(xiàn)金。要求測試者在陌生的城市,僅靠一臺電腦,從網(wǎng)上購得食品和日用品,以維持72小時生存,上海的測試地點在華亭賓館。

全部測試者共消費8773.84元,其中現(xiàn)金6919.5元,電子貨幣1854.34元。訪問最多的網(wǎng)站是My8848。人們驚奇地發(fā)現(xiàn),通過上網(wǎng)足不出戶居然也能買到日常所需的各類商品,好奇的眼光中更多的是懷疑。就是在“看不懂、瞧不上”的氛圍中,1999年9月9日,阿里巴巴正式成立,1999年攜程網(wǎng)成立,2000年百度成立,2002年高德地圖成立……2003年,突如其來的SARS疫情打亂了人們的生活節(jié)奏,極度依賴客流的實體商場遭受重大挑戰(zhàn)。以B2B業(yè)務(wù)為主的阿里巴巴看到了危機背后蘊含的商機,順勢推出C2C模式的“淘寶網(wǎng)”,這標(biāo)志著中國自此進入了電子商務(wù)時代。

1、品牌與電商

淘寶的異軍突起并非一帆風(fēng)順。在其進入人們視野之初,主要精力是放在與ebay(易貝)的商業(yè)模式之爭上。即電商網(wǎng)站應(yīng)該免費還是收費?在資本加持下,馬云宣布了“淘寶三年不允許盈利”的政策,在沒有任何推廣的情況下,淘寶20天就迎來1萬名注冊用戶。在沒有實體信譽支撐的前提下,淘寶推出在線聊天工具“旺旺”,給予買賣雙方及時溝通便利,同時推出支付寶(此理念來自馬斯克創(chuàng)立的Paypal),在國內(nèi)信用卡尚不普及的情況下,成為線上購物最主要的支付手段,并起到保護買賣雙方正當(dāng)權(quán)益的功能,很好地解決了因相互間缺乏信任而不愿交易的問題。

此時的實體商場生意雖說也不好做了,但依然還是“朝南坐”。“非主流”品牌很難進入主流大商場,為謀求生路這些店主被迫在淘寶上開起了小店,甚至連同其他淘寶店主祭起了“低價”大旗,以此吸引疑心頗重的顧客。在“超低價”策略的驅(qū)使下,消費者不約而同地產(chǎn)生了如下心理效應(yīng):即便上當(dāng)了,損失也不大!由于國內(nèi)產(chǎn)能已開始出現(xiàn)過剩情況,且原有流通渠道鏈路很長,存在相當(dāng)大的壓縮空間和改進潛力,通過壓縮流通環(huán)節(jié)就能形成價格比較優(yōu)勢。

為了快速提升業(yè)績,一些膽子大的淘寶店主還鋌而走險,通過仿造知名品牌以低價引流,一時間網(wǎng)上假冒偽劣產(chǎn)品層出不窮,不僅引起主流品牌們的強烈抗議,也讓淘寶意識到了問題的嚴(yán)重性。但在巨大利益的誘惑下,淘寶只是半真半假地做些打假秀,加上電子商務(wù)立法進度明顯跟不上實際業(yè)務(wù)的發(fā)展速度,電商平臺以自己只是提供交易平臺,不對商品品質(zhì)負(fù)責(zé),并用“誰開店,誰負(fù)責(zé)”為借口把商品質(zhì)量責(zé)任推了個一干二凈。由于知識產(chǎn)權(quán)、稅收等監(jiān)管均有所缺失,相比之下,網(wǎng)上銷售的成本就明顯低于實體商場,電子商務(wù)開始高速野蠻生長。

雖說實體店短期內(nèi)還沒有直接感受到電商帶來的沖擊,但不少在實體商場已經(jīng)難以買到的小商品成為淘寶的重要組成部分,并有了“萬能淘寶”的美譽。同時,為培育出有影響力的線上品牌,淘寶在各大類商品中以流量扶持方式培養(yǎng)“淘品牌”,如歐莎、七格格、裂帛、JUSTYLE、小熊電器、麥包包等,紛紛從淘寶網(wǎng)的成千上萬個商家中拼殺而出,以低價逐漸搶占網(wǎng)購用戶的心智。這些淘品牌的一個共同特點就是:售價只有線下同類商品的三分之一乃至更低,其性價比之高,讓許多原本游移不定的顧客也紛紛下單購買。

2、品牌與品牌

在2008年4月10日淘寶商城(即后來的天貓)出現(xiàn)前,淘寶網(wǎng)對傳統(tǒng)線下品牌幾乎沒有吸引力,除了極少數(shù)敢于吃螃蟹的品牌到淘寶開店試水之外,絕大部分線下品牌對淘寶網(wǎng)抱著觀望的態(tài)度。

2009年11月11日,淘寶商城首屆雙11購物節(jié)一炮打響,當(dāng)天銷售額達到5000萬元,相當(dāng)于一家百貨店一個月的生意,2010年雙11銷售額達到9.36億元,相當(dāng)于一家百貨店一年的生意,2011年雙11銷售額更是達到33.6億元,相當(dāng)于一家百貨上市公司一年的生意。在看到參加雙11的商家嘗到甜頭后,許多觀望品牌坐不住了,紛紛加入淘寶商城開店啟動線上銷售,2012年1月11日,淘寶商城正式宣布更名為“天貓”,2012年11月11日,僅13小時銷售額突破100億,這意味著B2C模式基本站穩(wěn)了腳跟。

面對線上業(yè)績的狂飆突進,傳統(tǒng)品牌面臨是否上網(wǎng)的抉擇。那些敢于“吃螃蟹”的傳統(tǒng)品牌紛紛上網(wǎng)開店,為此還成立獨立的電商部專門負(fù)責(zé)線上業(yè)務(wù)。這時大家普遍理解為:只要把商品圖片掛上網(wǎng),就是實現(xiàn)電子商務(wù)了!電商平臺對傳統(tǒng)品牌踴躍上線非常歡迎,還指派專門的“小二”提供對接服務(wù)。但線下品牌把商品搬到電商平臺的做法絕大多數(shù)并未達到預(yù)期效果,甚至起了反作用,影響了線下業(yè)績的同時還打亂了正常經(jīng)營節(jié)奏。

影響的主要因素是:(1)顧客網(wǎng)購習(xí)慣低價,傳統(tǒng)品牌的高定倍率模式不適應(yīng)網(wǎng)上銷售;(2)線上與線下團隊業(yè)績沖突,出現(xiàn)左右手互搏的掣肘局面,利益難以調(diào)和;(3)在引流補貼結(jié)束后,引流成本與物流成本高企,許多品牌雖能取得一定銷售流水,但綜合考慮各類費用投入后往往是賠本賺吆喝。然而電商平臺卻在巨大流量的加持下,以看似不高的傭金和巨額廣告收入賺得盆滿缽滿。(電商平臺實際是廣告商)

3、商場與電商

當(dāng)時實體店開始感受到電商分流效應(yīng)后,首先想到的是,能否把自己商場里的商品也放到網(wǎng)站上去賣,開辟戰(zhàn)場與電商平臺正面競爭?以王府井、百聯(lián)、天虹、大商等為代表的零售商業(yè)集團紛紛投入巨資建設(shè)獨立網(wǎng)站,嘗試通過自建平臺方式迎接電商平臺挑戰(zhàn)。

然而,自建平臺的最大問題不是沒有技術(shù),也不是沒有資金,而是沒有流量!由于經(jīng)營模式上的先天差異,導(dǎo)致傳統(tǒng)零售商與電商平臺有著本質(zhì)區(qū)別:

傳統(tǒng)零售業(yè)“高定倍率、高零售價、高折扣率”的經(jīng)營模式在電商平臺補貼式“低價傾銷”及不平等的稅收環(huán)境沖擊下節(jié)節(jié)敗退,商場客流快速下滑實屬必然。

4、品牌與商場

隨著電商銷售高速增長及物流便捷優(yōu)勢穩(wěn)固和強化,顧客線上購物習(xí)慣逐步養(yǎng)成。絕大部分顧客在商場看到中意商品后,總會先去線上搜索比價一番,看是否有同樣商品但價格更便宜,或是有無可平替但價格更低的商品。在國內(nèi)強大供應(yīng)鏈的加持下,顧客每次搜索往往都有滿意結(jié)果,幾乎總能找到價格更低的賣家。

互聯(lián)網(wǎng)使得供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)中的信息不對稱顯著改善,最終透明對稱成為必然結(jié)果,傳統(tǒng)品牌或商場以采購成本加成定價的方式徹底失去競爭力。不少顧客都在質(zhì)疑,為什么商場的價格這么貴,并開始用腳投票,與商場漸行漸遠。

雪上加霜的是自2012年國慶節(jié)長假起,國家實行高速公路免費通行政策將原本國定假日的城市消費人群分流到全國各地,境外游火爆導(dǎo)致中高端消費外流,傳統(tǒng)商場客流量和銷售業(yè)績自2013年起出現(xiàn)了更加顯著的下滑。

隨之而來的是商場與品牌市場地位發(fā)生逆轉(zhuǎn),商場由“朝南坐”變成了“很難做”。品牌開始提出降扣、降保底等苛刻條件,且一言不合就主動撤柜。商場招商人員且戰(zhàn)且退,不得不降低條件挽留品牌,一些商場品牌等級出現(xiàn)“斷崖式”下滑,并墜入“業(yè)績下滑-配貨等級下滑-商務(wù)條件下降-業(yè)績雙重下滑-品牌等級再下滑-業(yè)績深度下滑”的惡性循環(huán)。

當(dāng)商場可銷售的品類銳減后,實體商場開始將招商視線轉(zhuǎn)向租金承受力不算太強的餐飲、文娛等業(yè)態(tài),希望通過引入這些體驗業(yè)態(tài)帶來人氣,并爭取將客流轉(zhuǎn)化為業(yè)績。但實際結(jié)果卻是即便客流有所增加,但與零售沒有明顯互動效應(yīng),顧客吃完飯、看好電影就揚長而去,“百貨購物中心化”也未達預(yù)期效果。

與此同時,在顧客“大品牌、小價格”的需求驅(qū)動下,奧特萊斯業(yè)態(tài)進入發(fā)展快車道。其顯著特征是品牌知名度高,但售價卻只是中心城區(qū)商場的50%乃至更低,這讓大批新興中等收入人群趨之若鶩。百聯(lián)奧萊、砂之船、奕歐來、佛羅倫薩等在全國各地連鎖化經(jīng)營奧特萊斯廣場。期初,品牌只是將奧萊作為存貨出清的“下水道”,但隨著業(yè)績大幅上升,品牌開始為奧萊設(shè)計生產(chǎn)專門的貨品,供應(yīng)鏈相應(yīng)被重構(gòu),品牌的運營策略也由“1個奧萊店+N個正價店”向“N個奧萊店+1個正價店”的方向轉(zhuǎn)變。

(商業(yè)模式深刻變化,從進銷差價到流量分發(fā),時代拋棄你都不會說一聲再見)

第六輪價格戰(zhàn),電商平臺以價格主導(dǎo),通過流量吸引品牌入駐,品牌在體驗到巨大流量后向平臺轉(zhuǎn)移,顧客被更低的價格吸引,持續(xù)向線上轉(zhuǎn)移,線下商場客流衰減。

三、直播帶貨,降維打擊(2016~2020年)

直播電商是指以視頻直播方式達成營銷目的的電商形式,是數(shù)字化背景下直播與電商融合的產(chǎn)物,網(wǎng)友們將2016年稱為直播元年。處于萌芽階段的標(biāo)志性事件有:2016年1月快手直播功能上線;3月蘑菇街直播功能上線;5月淘寶開通直播;9月京東開通直播。

直播電商經(jīng)過2017年探索,2018年成長,2019年進入爆發(fā)期。2019年直播電商成交金額達4512.9億元,同比增長200.4%。2020年因新冠疫情,實體商場經(jīng)營受到巨大沖擊,直播電商優(yōu)勢更加凸顯,成為所有企業(yè)尋求銷量增長點的新賽道。

1、直播與電商

快手誕生于2011年3月,前身叫“GIF快手”,2012年11月從應(yīng)用工具轉(zhuǎn)型為短視頻社區(qū),成為用戶記錄和分享生活的平臺。隨著智能手機普及和移動流量成本下降,快手在2015年后迎來爆發(fā)。抖音于2016年9月上線,2018年10月用戶量突破1億,日播放量超10億次,而推動移動視頻社交軟件爆發(fā)式增長的是國家4G牌照的發(fā)放。

2013年12月,工信部向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通分別頒發(fā)了第一張TD-LTE制式4G牌照,2014年被稱為4G發(fā)展元年。2015年2月,工信部再次向中國電信、中國聯(lián)通頒發(fā)了第二張4G業(yè)務(wù)牌照,即FDD-LTE牌照,標(biāo)志著我國全面進入4G規(guī)模商用時代。2019年6月,中國頒發(fā)5G牌照,2020年即全面普及。截止2024年1月,中國累計建成5G基站337.7萬個,覆蓋全國所有地級市、縣級城區(qū),5G移動電話用戶達8.05億戶。

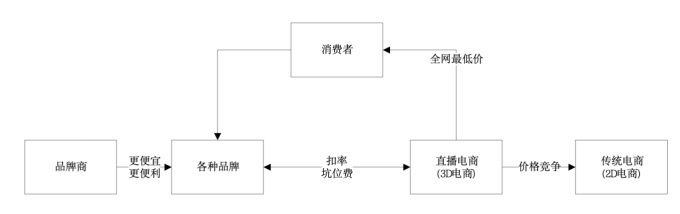

隨著互聯(lián)網(wǎng)人口紅利消失,新興短視頻平臺因流量巨大成為電商巨頭們最重要的“流量入口”。相較于傳統(tǒng)電商,短視頻有著比頁面電商內(nèi)容更豐富,展示更立體的優(yōu)勢,還有即時互動效果。雖說不是商品平臺,但興趣和內(nèi)容是最好的營銷手段,能充分挖掘顧客消費潛力,觸發(fā)沖動消費。淘寶迅速在抖音直播窗口以發(fā)鏈接跳轉(zhuǎn)的方式吸引流量,微信也推出短視頻業(yè)務(wù),希望以社交屬性的直播方式再次殺入電商賽道。抖音和快手等直播平臺也看到短視頻流量蘊含的巨大商機,從一開始的第三方電商平臺合作不受限,到2020年10月,開始禁止跳轉(zhuǎn)第三方平臺鏈接(抖音小店不受影響)。此政策意味著商家們在抖音直播賣貨只能來抖音開店,抖音直播扛起瓜分電商業(yè)務(wù)的大旗。

面對抖音的限制措施,淘寶加大了短視頻入口露出力度,加大短視頻內(nèi)容建設(shè),多個品類頭部商家被要求每月更新100條左右的短視頻內(nèi)容,力求在原有產(chǎn)品力和客流優(yōu)勢基礎(chǔ)上吸引更多顧客從種草、購買再到復(fù)購。

2、主播與平臺

2014年,李佳琦在快手上以美妝視頻起家,被人們公認(rèn)為 “直播一哥”,擁有超高人氣和影響力。與李佳琦交相輝映的是有著“流量女王”之稱的薇婭,她從2016年開始直播,隨著不斷創(chuàng)下銷售記錄,在天貓內(nèi)的地位不斷攀升。頭部主播崛起帶來的是渠道話語權(quán)逐漸被他們所掌控。主播利用銷量優(yōu)勢要求品牌不斷降價或簽訂保底價,要求在直播間的價格必須是全網(wǎng)最低。高性價比的商品本身就是流量,形成了“價格越低、品牌越多、客流越大”的正向循環(huán)。由于主播牢牢掌握了流量源頭,這就打破了品牌、平臺和主播三方的平衡關(guān)系。

直播的商業(yè)模式即品牌商支付“坑位費”作為收益保底,另外對交易流水進行分成的方式。由于直播電商的巨額交易流量,使得許多品牌紛紛以與頭部主播合作為榮。因此,頭部主播的基礎(chǔ)收費水漲船高,商品價格卻是越壓越低。品牌也將主播直播帶貨作為營銷推廣費用,希望在打出名氣后,再由中小主播或者自己的主播來鋪開銷售。一些自帶流量的影視明星或知名人士也進入直播帶貨領(lǐng)域,雖說有不少動輒上億的銷售量,但類似吳曉波僅賣了三五罐奶粉的直播翻車也屢見不鮮。

薇婭和李佳琦的直播間在雙11期間的銷量表現(xiàn)非常驚人,一天的業(yè)績已超過許多上市公司的全年營收。但沒想到一路狂飆之后,稅務(wù)問題卻成為他們的夢魘。2021年9月,國稅總局發(fā)出通知,要求主播們年底前主動報告并及時糾正涉稅問題。薇婭以被處罰13.41億元,且在各大主流直播平臺的賬戶同時遭到封禁而退出直播界。

李佳琦則是在2023年因為一支眉筆再次站上風(fēng)口浪尖。9月10日晚,李佳琦在直播間介紹國貨美妝品牌--花西子的首烏眉粉筆(送兩支替換裝),直播間價格為79元/支,而產(chǎn)品在官方淘寶旗艦店單支售價為69元(不送替換裝)。有網(wǎng)友在直播間評論眉筆怎么漲價了?李佳琦看到后立馬反駁:“這么多年都是這個價格,不要睜著眼睛亂說,國貨品牌很難……,差點花西子姓李了……哪里貴了?有的時候找找自己的原因,這么多年工資漲沒漲,有沒有認(rèn)真工作……”(在廣州白云區(qū)美妝生產(chǎn)源頭,這些眉筆的供貨價僅為5~6元)。一番激情輸出引起軒然大波,讓許多忠實粉絲深感被冒犯而紛紛選擇脫粉。俗話說,墻倒眾人推。10月24日,京東采銷喊話直指李佳琦背后的公司“二選一”,構(gòu)成價格壟斷;緊接著,瘋狂小楊哥在直播間指責(zé)李佳琦“壟斷貨源”;11月,職業(yè)打假人王海質(zhì)疑李佳琦直播間的和田玉疑似偽造……。

隨著頭部大主播的口碑塌方和影響力弱化,直播造就的流量高峰慢慢開始弱化。印證了“一鯨落萬物生”的諺語,行業(yè)巨變給大量新主播、中小主播帶來生長機會,品牌開始降低對頭部主播渠道的依賴,轉(zhuǎn)向把資源放在能夠沉淀品牌資產(chǎn)的店播、以及部分不收坑位費的純傭中腰部達人及KOC身上,品牌自播逐漸進入常態(tài)化。而電商平臺也通過扶持商家自播以及更多的垂類主播,促使品牌、主播和消費者達到新一輪的利益平衡,進一步提升直播電商作為渠道本身的銷售效率。

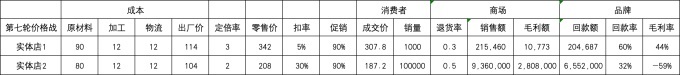

第七輪價格戰(zhàn),直播電商要求全網(wǎng)最低價,以主播流量優(yōu)勢帶貨,形成放大效應(yīng),顧客被最低價吸引,趨之若鶩,品牌被流量所裹挾。

3、商場與直播

直播使得商場原先可觸及、可體驗的優(yōu)勢進一步消失。實體商場此時與直播電商已完全不在同一個競爭維度,雖說他們也看到直播帶來的巨大流量,并嘗試著在抖音開直播引流,或在微信短視頻上開設(shè)直播頻道,但由于內(nèi)容單調(diào)無趣,很少有顧客為了線下商品的優(yōu)惠而進入直播間,即便是進入直播間的過客停留時間也是非常短暫的。與互聯(lián)網(wǎng)剛剛興起時的情況類似,流量嚴(yán)重不足,而投入成本居高不下的問題再次讓實體商場感到困擾,在未能取得明顯效果后,商場的直播業(yè)務(wù)慢慢停滯或者退出,即便有所保留,也僅是做些宣傳推廣。

在經(jīng)過摸索后,“數(shù)字人”以24小時在線直播,降本增效成果顯著而引起商場經(jīng)營者們的關(guān)注,雖說“數(shù)字人”的直播效果較真人略有欠缺,但由于“數(shù)字人”不要休息、不抱怨,還不要加班費,于是成為快速普及的直播方式。商場慢慢摸索出直播的目的最好是在線“種草”,或在線出售優(yōu)惠券,從而將顧客從線上導(dǎo)入到店消費。各類直播平臺成為最好的廣告發(fā)布媒介,“小紅書”則成為了女性顧客的最佳搜索引擎。

4、商場與商場

在電商巨頭們高歌猛進的攻勢下,實體商場逐漸離開了舞臺中心,一些商場甚至因為經(jīng)營不佳或者合約到期而閉店。人們雖有惋惜,但卻沒有留戀。蘇寧、國美、家樂福、大潤發(fā)、永輝超市等實體零售企業(yè)在大潰敗的過程中,成為矚目卻不那么光彩的焦點。其中,尤以蘇寧電器對家樂福并購后導(dǎo)致的共同衰敗而成為人們事后分析的典型案例。

除蘇寧長期以來債務(wù)危機埋下的隱患外,最根本的原因在于進入新零售時代,電商平臺以線上線下合力的方式持續(xù)加壓,使得顧客價格心智被徹底顛覆,在此情況下,未能適應(yīng)新的市場環(huán)境的傳統(tǒng)實體賣場對消費者的價值越來越弱,實體商場產(chǎn)生的經(jīng)營業(yè)績已無法覆蓋其運營成本,不轉(zhuǎn)變商業(yè)模式,只能不停走下坡路,接受整個行業(yè)的升級競爭與“代謝”。

黃光裕出獄前,國美還能勉強維持,但在他出獄后的18個月內(nèi),先是將國美APP改名為“真快樂”,并希望通過所謂的直播電商來打翻身仗,結(jié)果卻是以拖欠職工薪酬和供應(yīng)商貨款而屢次登上熱搜。簡單粗暴的促銷方式在新環(huán)境下已難以打動顧客,眼花繚亂的價格優(yōu)惠難以形成長期的消費流量,沒有持續(xù)的流量也就沒有持續(xù)的業(yè)績。加上粗放式的運營管理,實體商場在轉(zhuǎn)型推動下各類運營成本激增,最終加速了國美的消亡。

同樣陷入流量困境的傳統(tǒng)百貨也在行業(yè)洗牌的沖擊下迎來關(guān)店潮(如上海太平洋百貨淮海店、巴黎春天虹口店、福州王府井百貨、蘇州大洋百貨等等)。

日子相對好過一點的是奢侈品聚集的高端商業(yè)中心,或是以體驗業(yè)態(tài)聚集的生活方式型購物中心。國內(nèi)免稅政策的出臺,也讓海南免稅島效應(yīng)迅速放大,海南離島免稅業(yè)務(wù)在2023年已經(jīng)超過437億元。

(直播電商時代,只有更低,沒有最低,幾家獨大的廣告商)

發(fā)表評論

登錄 | 注冊