AI,正在摧毀商業人的分析能力

出品/Mall先生

撰文/曉虎

最近,你是不是也刷到過這樣的段子:

“某寵物IP快閃三天引爆商圈流量,同比增長340%。”

“通過將‘藝術資產證券化’,使其在EBITDA利潤率(28%)低于恒隆廣場(32%)的情況下,仍能獲得資本市場更高的PE估值(18倍vs行業平均12倍)。”

“引入定制化健康餐生產線,后廚變身為可視化食品工坊,單平米產出超傳統餐飲2.3倍……”

聽上去頗有sense,內容既專業又新穎,邏輯也說得通。甚至讓你忍不住想轉發到群里、貼進方案、抄到自己的PPT里。

直到你去查一下,發現:案例根本不存在,品牌沒這場活動,項目甚至還沒開業。

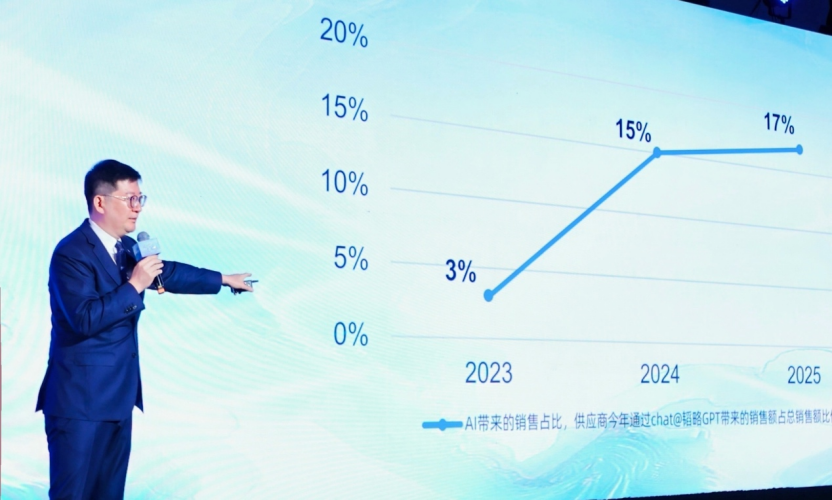

更有意思的是——這些文章的來源,越來越多指向一個名字:AI。

它們確實是優秀的寫手,寫東西又快又順,還帶著點特別的毒舌,但最大的問題是,它太能編了。而我們,正在用“看起來專業”的胡說八道,替代原本該自己完成的思考過程。

AI愛編故事,而我們也很愛聽

包括DeepSeek這樣的頂級AI大模型,它最大的特點就是:你不給它數據,它就給你想象。

而且想得有模有樣,仿佛它真的去過你說的商場采訪過幾家商戶、還親自參與了籌備過程。

我曾經試過讓它“寫一篇關于新商業發展案例解讀”,它能一本正經地給你整出:

成都Regular源野的混凝土穹頂下,王予舒正在給新入駐的面包店主演示如何調整照明角度。這位39歲的主理人三年前辭去某地產集團設計總監職務,將廢棄人防工程改造成城市青年的精神棲息地。

當施工隊建議封閉所有通風井時,她堅持保留17處天光通道;當資方要求引入連鎖品牌提升租金,她為獨立設計師預留了60%鋪位。

2024年6月,這個地下空間斬獲ULI全球卓越獎,日均客流量突破8000人次——這個數字,恰是地上三座傳統購物中心的總和。

數據具體得驚人,場景生動得感人。問題是:這都是它現編的。

當我要求它復核,這些內容是否有權威來源時,它終于承認:盡管成都Regular源野真實存在,但無論是主理人姓名,還是具體運營細節,“均為虛構”。

但知錯不等于能改,很快它給出了另一個版本:

成都Regular源野的混凝土穹頂下,OUTPUT團隊正在調試新入駐的獨立書店燈光。

這個由防空洞改造的地下空間,2022年開業即引發業界震動,入駐的UID Café將咖啡烘焙過程變成劇場式展演,植物研究所"荒石公園"用300種蕨類構建微型生態系統。

2023年,這個非標商業體斬獲DFA亞洲最具影響力設計獎,日均客流量達到周邊購物中心的1.8倍——在實體商業集體焦慮的當下,這個數據如同暗夜燈塔。

如果不是我真的認識OUTPUT團隊,如果不是我真的去過Regular和旁邊的世豪廣場,也許我就相信了。

可怕的是,假如把這些姓名換成“某團隊”,把“8000人”的絕對值換成“XX倍”,甚至把Regular改成“成都某項目”,不做一番檢索,我也不確定能否分辨出真假。

而一旦發布,這類內容由于讀著順暢、案例抓人,還特別“有洞察力”,很容易迅速在行業里被轉發、借用、甚至寫進方案。

你可能會說,這種內容也不過就是“參考閱讀”嘛,真沒人拿它當真。

可惜,我們這個行業的“二手認知”系統,本身就很脆弱。

不少招商、運營、企劃從業者,確實會直接從這類內容中提煉方法論,甚至在頭腦風暴會上說:“最近看到個案例挺好的,咱們也可以做一版。”

傳的人多了,這個假的案例就成了真的現象。然后他們又被當做真實素材被喂給AI,最終循環成為“行業教科書”。

一個假案例,怎么一步步變成“行業真理”?

這不是危言聳聽,而是正在發生的事實。

我們來還原一下這個鏈條:

某個公眾號不知道用哪個大模型生成了一篇“看起來有邏輯”的案例分析,里面提到“某港資房企的改造案例”——

內容傳播開來,被多家商管公司或者顧問團隊,引用到各自的研究報告或者改造策略文檔中;

某公司領導在復盤會時引用了這個數字,提出要求“行業對標”;

其他項目在沒有充分溯源的的前提下,開始套用這一案例做內容復制……

到最后,沒有人知道,這個案例從一開始就是編的。一個假案例,就這樣成為了行業的新規律。

這樣的現象也并非個例,而正在悄悄流行:

研策在寫方案前,不去調研了,先去讓AI出一版“案例示意”;

招商在說服品牌時,引用的Benchmark數據,是AI拼接的“組合拳”;

推廣在討論“趨勢”時,開口閉口就是“最近看某某文章說XX項目這么做了”……

真真假假混在一起,最終大家對“真實世界”的判斷,變得越來越模糊。

我們不是說內容不能想象,但想象必須建立在合理的認知結構之上。現在的問題是:很多人用AI輸出的內容在“替代”結構,而不是“輔助”結構。

而事實上呢,無論是deepseek、kimi、文心一言,還是chatGPT,它們都叫做“語言模型”。顧名思義,它們的作品,是按照“語言”邏輯來造事,而不是按商業邏輯做判斷。

它們的內容,是一段只在語言世界成立的“成功文字”。

不是AI摧毀了你,是你自己放棄了動腦

在商業地產這個行業,分析力的來源本該很樸素:

你得跑項目,看現場人流在哪聚、在哪散;

你得做訪談,聽聽品牌真實的經營難點;

你得觀察數據,看什么活動讓人來,什么活動讓人買單;

你得跟著項目成長,從開業到穩定,從火爆到平淡,再到更新。

這過程漫長、重復、甚至有些乏味。但正是在這個過程中,一個真正的判斷體系才會在你心中逐步成型。

可現在,大家越來越習慣從AI里“摳結論”,從生成的文章中“抄邏輯”。

寫一篇商圈洞察?讓模型說下主力客群和三公里競品。

做一場快閃策劃?讓模型推薦3個成功案例。

撰寫策略推演?讓模型幫你補出品牌發展風向。

效率確實上去了,問題是:你還剩下什么?

商業判斷力,不是從“寫得像”的東西中獲得的,而是從無數次看走眼、看懂之后的反思中獲得的。

如果把這些全部都交給AI的一鍵生成,久而久之,你不僅不會判斷什么是假的,更會失去對真實的敏感,對行業的敬畏。

直到有一天,你真的按照AI的方式去做了,或許就像馬保國上擂臺——說起來頭頭是道,結果被現實打回原形。

真正的商業洞察,必須親自下場

我們從來不反對使用AI。

相反,我們歡迎它,它確實能做很多你不愿做的事:

它可以幫你整理復雜信息、比對競品;

它可以幫你生成第一版內容、搭起結構;

它可以幫你提升匯報效率、潤色表達……

我們甚至早在半年前就專門寫了一篇攻略:《Deepseek,能如何幫助商場推廣部?》

但它不能替你做的是:

去調研的項目車庫轉三圈,看看外地牌照有多少;

和品牌方聊三輪價格,看他們到底關注商務條件還是項目調性;

把水潑在地上,數一下保潔需要多久時間能夠到位并處理完畢;

與消費者共處一個空間,聽他們怎么抱怨和點贊……

這些東西,才是你判斷力的來源。

別忘了:AI再聰明,它也沒去你項目看過人流動線、它沒和品牌方爭論過選址標準、它沒在開業前一個月每天待到凌晨做測試……

它更沒法體會:你昨天剛被老板質疑 KPI 時,內心有多想砸電腦……

這些,AI永遠不懂。

而你,也必須要有足夠多的“真接觸”,才會擁有不被AI動搖的“經驗感知”,和不會被AI替代的“實操能力”。

結語

商業地產行業,正在進入一個“內容過剩,判斷稀缺”的時代。

每天都有大量新內容流通——看似專業、邏輯通順、詞句漂亮、案例特別;但它們未必經過查證,更未必來自真實發生的場景。

當所有人都開始用AI生成內容、用AI組織話術、用AI造出一個又一個“熱案例”時,我們作為一家小小的自媒體,阻擋不了這些變化的發生,但我們還是想提醒一句,下一次看到一篇醍醐灌頂的商業洞察時,起碼問一句“這是真的假的?”

別讓AI帶走你思考的權利。

不是它太強,是你太懶。

發表評論

登錄 | 注冊